新聞資訊

海量資訊實時呈現

三維天地AI智能體應用落地場景:數據建模智能體

2025-07-31

數據建模:數字化時代的基石與引擎

在“數據是新石油”的時代背景下,數據建模作為組織駕馭數據的核心工具,其價值早已超越了單純的技術流程。它相當于企業將原始數據轉化為戰略資產的“煉油廠”。通過構建概念模型、邏輯模型與物理模型,數據建模使抽象的數據變得可感知:業務人員能夠直觀地看到客戶、訂單、產品等實體的關聯,IT團隊能夠清晰地把握數據存儲與流轉的規則,決策者則能從數據關系中洞察業務規律。這種“可視化翻譯”的能力,使數據建模成為企業運營的隱形支柱。

強化了數據理解的深度。打破業務與技術的語言壁壘——當銷售部門提及“客戶分層”時,數據模型能夠依托實體屬性(如消費頻次、客單價)及關系(如“客戶-訂單”關聯),助力IT團隊精準把握需求核心。

數據質量的守護者。通過定義數據標準(如“客戶手機號格式”“訂單狀態枚舉值”),從源頭減少重復、錯誤數據,讓數據在流轉中始終保持“健康”。

數據建模為業務韌性提供支撐。高效的數據庫設計依賴合理的模型架構,避免因表結構冗余導致的查詢低效;可擴展的模型設計能快速接納新業務,如新增“跨境訂單”實體需求,無需推倒重來。

從決策支持到跨部門協同,數據建模如同隱形的紐帶,讓數據真正成為驅動業務的燃料。

傳統數據建模:價值實現路上的多重壁壘

盡管數據建模的價值顯著,但傳統建模方式卻在快速變化的業務環境中逐漸“力不從心”,成為制約數據價值釋放的瓶頸。這些問題并非技術缺陷,而是傳統模式與數字化需求之間的“代際差”。

效率與業務節奏的脫節。傳統建模依賴人工梳理業務需求、繪制ER圖、校驗邏輯一致性,一個中等規模的數倉模型往往需要數周時間。而當下業務迭代以“周”甚至“天”為單位 。當市場部需要新增“營銷渠道”分析時,傳統建模的滯后可能導致企業錯失商機。更麻煩的是,這種低效率還會傳導至數據質量環節:人工定義規則時的疏漏,可能讓“渠道代碼”出現重復值,進而影響后續的效果分析。

適應性的先天不足。業務的復雜性往往超出預設模型的邊界:比如零售企業從“線下門店”拓展到“直播電商”時,原有“訂單模型”可能無法承載“直播間 ID”“主播信息”等新屬性。此時修改模型不僅要調整表結構,還要重構關聯關系,稍有不慎就會引發下游報表錯亂 ,就像給舊衣服打補丁,越多越臃腫,最終失去原本的功能性。

協同與標準的割裂。數據建模需要業務、IT、合規多部門參與,但傳統模式下,業務人員的“需求文檔”與IT人員的“模型設計”存在天然鴻溝。跨區域、國際化業務更放大了這種割裂:國內項目習慣“國標字段命名”,而海外業務需要英文規范,傳統建模難以兼顧這種標準差異,影響數據的全球流通。

數據建模智能體:以智能技術重構建模邏輯

當傳統建模難以應對數字化需求時,融合自然語言處理(NLP)與人工智能內容生成(AIGC)技術的數據建模智能體,正成為破局的關鍵。它并非簡單替代人工,而是通過 “理解—生成—優化”的智能閉環,讓數據建模更高效、更適配、更協同,重新釋放數據建模的核心價值。

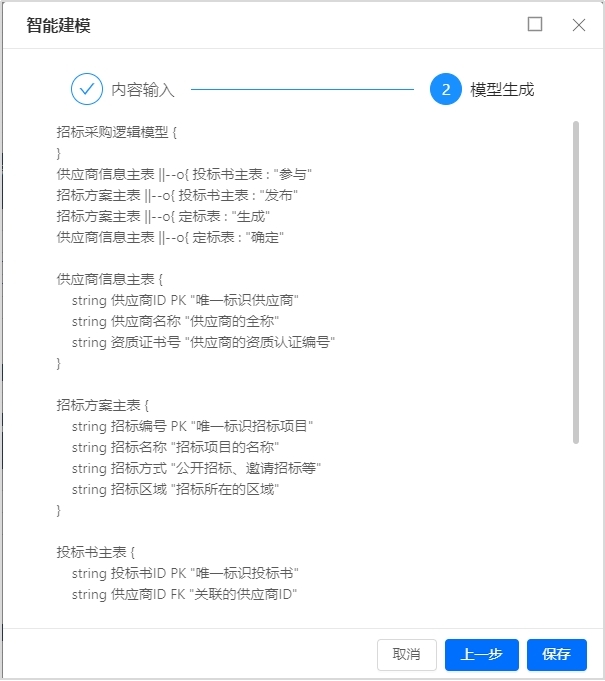

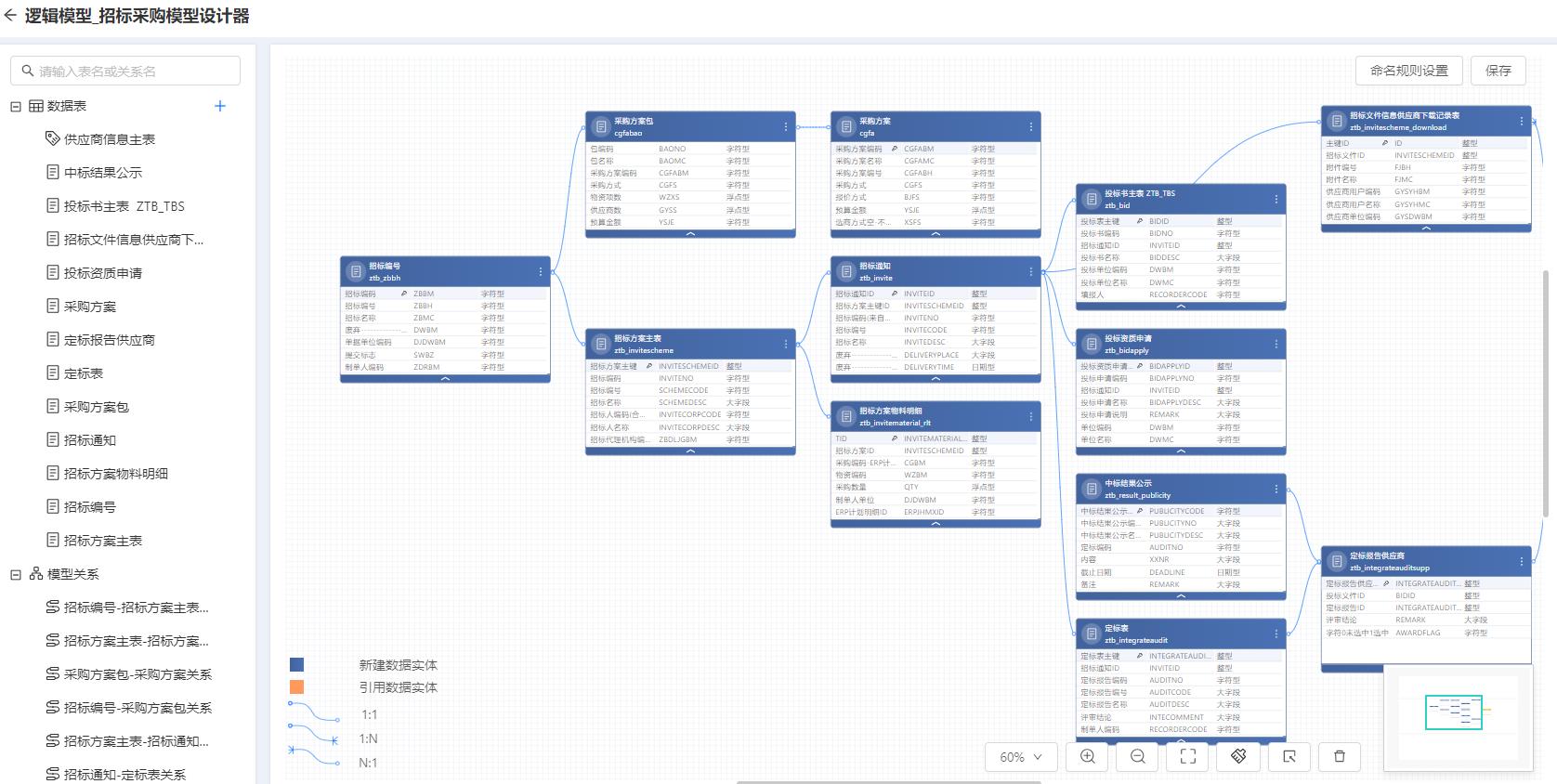

數據建模智能體核心邏輯在于“語義理解 + 自動化生成”,NLP 技術能深度解析業務需求的自然語言描述(如 “以供應商信息為基礎構建招投標的業務模型”),提取關鍵實體(招標方案、項目方、供應商)、屬性(投標類型、投標價、時間)與關系(招標項目——供應商的歸屬關系);

AIGC 則基于這些語義要素,結合內置的建模知識圖譜(含歷史模型、行業最佳實踐),自動生成符合邏輯的概念模型與物理模型。這種“從業務語言到數據模型” 的直接轉換,大幅縮短了建模周期,讓中等規模模型的設計時間從“周”壓縮至“小時”。

在實際應用中,智能體的價值體現在四個核心場景:

從深化數據理解到保障數據治理,數據建模的核心價值始終如一;然而,傳統模式的局限性使得這些價值難以充分實現。隨著數據建模智能體的問世,借助NLP與AIGC技術的賦能,不僅有效解決了效率、適配性及協同性等長期難題,更使得數據建模能夠真正匹配業務發展的速度、契合企業規模,并符合全球標準。當建模不再成為制約瓶頸,數據才能真正如“石油”一般,通過精準的“提煉”,全面釋放驅動企業增長的巨大潛能。

供應鏈與云服務

關注我們

Copyright ? 2022 北京三維天地科技股份有限公司,All rights reserved. 京ICP備10208408號-2  京公網安備 11010602103901號

京公網安備 11010602103901號

股票代碼:301159.SZ

股票代碼:301159.SZ